夜深的城市,空气中悬浮着未完成的和弦。

窗外,车流的光影在玻璃上织就断裂的线条,屋内静得只剩呼吸。

我的朋友陷在沙发里,手指无意识地摩挲着裤缝,眼神空茫——在事业崩塌的废墟中(或生命的寒冬里),他几乎每天都在“重启自我”的焦虑中惊醒。

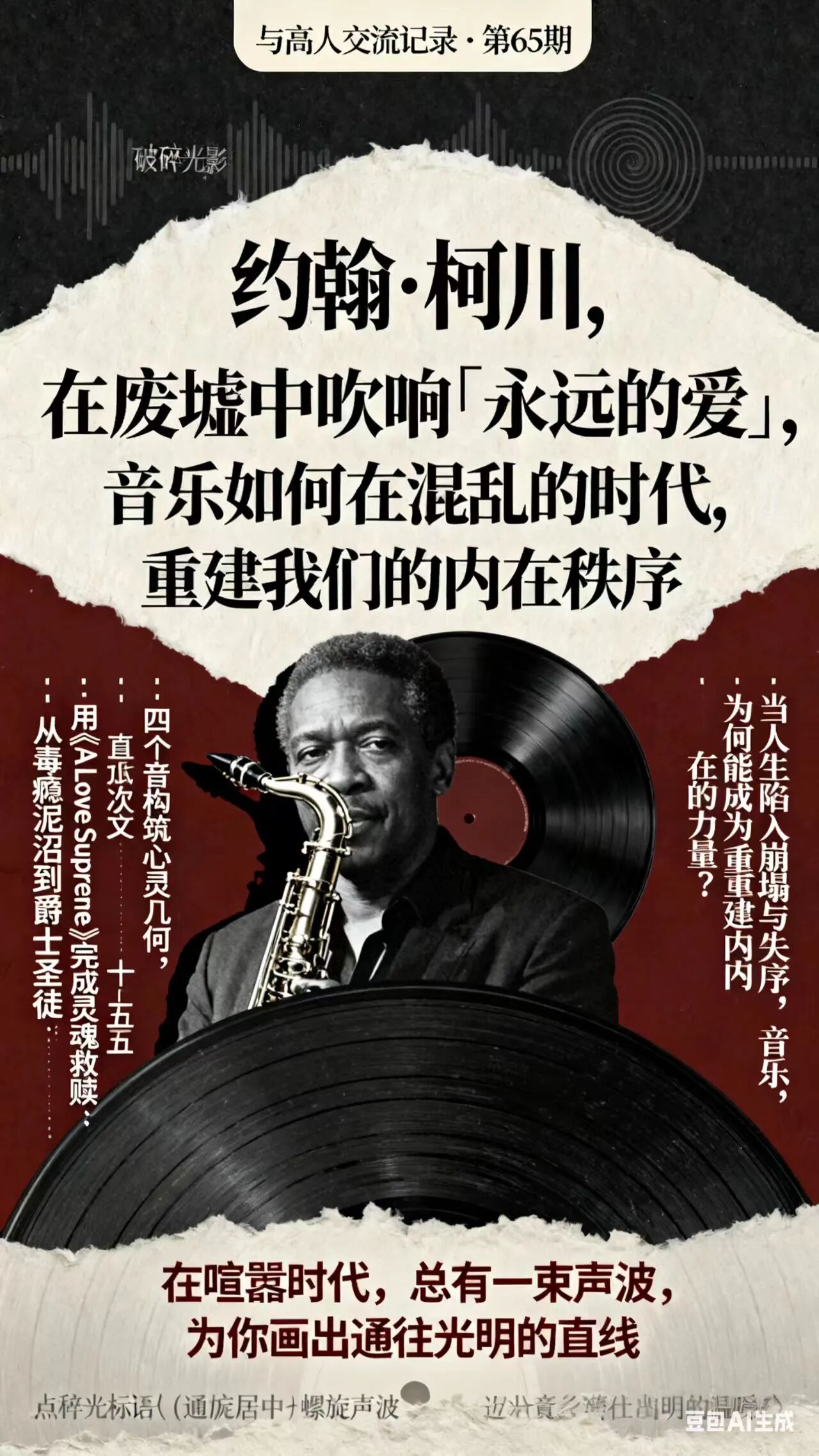

我没有多言,只是轻轻放上那张旧黑胶唱片——约翰·柯川的《A Love Supreme》。

萨克斯的第一个音符落下的瞬间,空气仿佛凝滞。

那声音既不明亮,也不阴郁,更像是一种温和的引力,在世界的边缘处轻轻试探。

朋友缓缓抬头,我在他疲惫的眼底捕捉到一丝微妙的松动:一股看不见的力量将他托起,沉重的情绪终于获得片刻喘息。

我总觉得,《A Love Supreme》早已超越了音乐的范畴,它更像是一场绵长的宣言。

它从不试图让人逃避现实的混乱,而是引导我们直视那些破碎与失序——并在其间,悄然搭建起一种内在的秩序。

一、坠落与觉醒:从泥沼中打捞灵魂

1957年的费城冬夜,柯川的房间里只有一张床、一架节拍器、一支萨克斯,以及散落的空酒瓶。

那时的他,已被偶像迈尔斯·戴维斯第二次开除出乐队——毒瘾像藤蔓,紧紧缠绕着他的天赋与人生。

夜里,他常攥着乐器走进当铺,换取短暂的麻痹;

清晨醒来,在呕吐与颤抖中,他感到自己的灵魂正在一点点坠落。

直到那年春天,戒断的痛苦如潮水般淹没他,一场“启示”悄然降临。

身体的每一寸都在叫嚣,深夜的寂静几乎要吞噬他。

凌晨三点,他猛地起身,跪在冰冷的地板上祈祷。

他后来说,那是一种“光”——并非宗教的幻象,而是从绝望深渊里反弹出的、对生命的本能渴望。

“我祈求上帝赋予我——通过音乐让他人快乐的途径与特权。”

他坚信,这是他得到的回应。

从那天起,他彻底斩断毒瘾的枷锁,重新拿起萨克斯。

每一次吹奏,都像是在为破碎的自我重建秩序。

那段日子,他近乎与世隔绝。

窗外是费城的浓雾,屋内只有节拍器的“滴答”声,与他的呼吸交织成独属的韵律。

妻子奈玛记得,他常连续练习十个小时,直到手指磨破、声音嘶哑。

她会为他擦拭萨克斯上的汗迹,把乐器轻轻放在床边。

有时,她也会感到一丝陌生:那个人似乎已在精神上离开了凡世,只剩一口气还系在这间屋子里。

正是这种近乎宗教的虔诚,让他从泥沼中站起。

他靠的不是廉价的忏悔,而是刻入骨髓的纪律。

那种自律,是将混乱雕琢成几何的力量:节奏为经,呼吸为纬,而音乐,就是他重新排列世界的方式。

二、秩序的追寻:从“音墙”到祷文

在成为爵士界“圣徒”之前,柯川是个“过度燃烧”的天才。

上世纪50年代的纽约,爵士俱乐部是另一个宇宙——烟雾、酒气、汗味、即兴的旋律交织出热烈的混沌。

他与迈尔斯·戴维斯、塞洛尼斯·蒙克并肩演出。

那些夜晚,他的萨克斯如闪电划破空气,密集的音符倾泻而出。

评论家称之为“音墙(Sheets of Sound)”——每分钟数百个音,密不透风,仿佛要将整个空间填满。

这更是一种和声上的探索,通过快速演奏和弦琶音来制造一种“声音的帷幕”。

听众惊叹于他的天赋,但也有人说,那像是一个被天赋反噬的人,在绝望中发出的高频呼救。

柯川自己,也在这份“疯狂”里感到窒息。

“我吹得越快,就越觉得自己被困住了。”

他突然意识到,自己或许只是用速度掩饰恐惧。

于是,他停下脚步,选择封闭自己。

每天清晨七点起床,练音阶、抄乐谱、记录呼吸长度;

有时盯着乐谱数小时,只为确认一个转调的逻辑。

他说:“我要在声音中找到上帝。”

那是他的“几何学时期”。他

相信,音乐是一种隐藏的数学秩序,只是我们习惯用情感去感知它。

而秩序,从不是束缚自由的枷锁,而是通往真正自由的桥梁。

“自由并非无边无际的混乱,而是从清晰的边界中生长出的力量。”

崩塌的中途

可秩序并非永恒的庇护所。

有时,演出结束后,他会在后台的黑暗中短暂陷落。

观众的掌声退去,只剩胸口空洞的回响。

那种静默,比任何喧嚣都更让人不安。

他开始质疑:

“我真的被拯救了吗?还是只是换了一种方式在逃?”

也正是这种怀疑,让《A Love Supreme》的雏形出现。

那是一次对抗失序的尝试——他要用四个音,建起心灵的几何。

他的练习室成了一座小修道院;

萨克斯,成了他抵御混乱的经文。

三、升华:从蓝调到宇宙的呼吸

1964年,他完成了《A Love Supreme》。

整张专辑仅四个乐章:《认知》《决心》《追求》《赞美》。

每个乐章都是一次灵魂的呼吸:从轻声祈祷开始,历经冲撞与挣扎,最终归于平静。

那四个音——降B、降E、F、降B——如同一缕缠绕的丝线,贯穿全曲。

在结尾的独奏中,柯川用发自内心的呼唤叠录多层音轨,宛如无数人齐声诵念“A Love Supreme”,一遍又一遍,十五次,直抵灵魂深处。

在创作笔记里,他写道:

“我以最深的谦卑献上这部作品,感谢上帝给了我这份恩典。”

他的信仰并不属于任何单一宗教——它融合了印度冥想、苏菲灵修与非洲的敬畏传统。

他始终相信,神性不在圣经,而在每一次声波的震动、每一段旋律的流动。

1965年,他远赴印度,与西塔琴大师拉维·香卡会面。

那次旅行彻底改变了他——他开始在音乐中追寻“宇宙的呼吸”。

此后,他的作品不再局限于蓝调的哀伤,而拥有了宇宙的辽阔。

在同年的《Ascension》中,他让十位乐手在无和弦的框架下即兴——萨克斯的啸叫、鼓点的轰鸣、小号的嘶吼交织成一场灵魂的爆炸。

评论家称之为“混乱的爆裂”,但在柯川眼里,那是神的语言——一种用噪音写下的秩序。

1966年,非洲东正教会追封他为“圣徒”。

理由简单:他们相信,他的音乐能让人靠近神。

他用一生完成了一个几何证明:

从瘾君子到圣徒,从噪音到和声,从混乱到秩序。

尾声:回到那间房间

音乐终了时,窗外的霓虹闪烁了一下,温柔地落在朋友的脸上。

他靠在沙发里,轻声叹息:“他像是在替我们所有人寻找答案。”

我默默点头。

柯川的“永远的爱”,从不在那张黑胶唱片的纹路里,而在他用一生留下的路径——一条从混乱走向秩序、从绝望走向平静的路径。

在这个永远喧嚣的时代,或许我们都需要这样一支萨克斯——不是为了演奏出动人的旋律,而是为了在失眠的深夜里,对自己轻声说一句:

A Love Supreme.

后记:柯川的“声音几何”

他曾说自己能“看见”声音的形状——是螺旋,是圆,是无尽的呼吸线条。

他用音高、节奏与呼吸,构筑了一座看不见的建筑。

他相信,音乐的终极目标,不是取悦耳朵,而是帮助人类在混乱的世界里,找到自己的秩序。

那四个音,在他离世多年后仍回荡——像一束微光,在我们各自的黑暗中,画出一条通往光明的直线。

(弹幕:难道这位朋友不可以是任何一位吗?……)

原文发布于 2025 年 11 月 9 日

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号